Certains répondront très naturellement à ne plus pécher.

Je vois déjà la levée de bouclier de ceux qui considéreraient cette réponse comme étrangère à notre Eglise, portée par d’autres Eglises qualifiées d’ »Evangéliques ». Pourtant cette réponse nous fait remonter loin dans l’histoire du christianisme.

Ce fut la conviction des chrétiens depuis la première Eglise jusqu’au Ve siècle, où la grande majorité des chrétiens se faisaient baptiser très tardivement pour ne pas avoir l’occasion de refaire des péchés après le baptême. Le cas le plus caricatural, mais réel, étant celui de l’Empereur Constantin, si important pour la consolidation du christianisme dans l’empire romain. Constantin a attendu son dernier souffle pour se faire baptiser (était-ce pour avoir les coudées franches pour assassiner tous ceux qui constituaient une menace à son pouvoir, y compris son propre fils? Nul ne le saura.) Nous sommes aujourd’hui éloignés de cette radicalité et, bien heureusement, les chrétiens se font baptiser à tout âge.

Demeure la conviction que le baptême est un point culminant, qui marque un avant et un après dans la vie du croyant. Comme le dit l’apôtre Paul « Car celui qui est mort avec le Christ [dans le baptême] devient juste et s’éloigne du péché. » (Romains 6,7) La nouvelle vie après le baptême serait-elle donc une vie juste, sans péché ?

Il faudrait d’abord s’accorder sur ce que désigne le mot péché. La première notion qui nous vient à l’esprit avec le mot péché, ce sont les péchés, c’est-à-dire des actes immoraux qui réifient l’autre, qui le transforment en objet, et sèment la souffrance. Pourtant ces actes, si répréhensibles soient-ils ne constituent pas le péché tel que le présente l’apôtre Paul quand il parle d’ancien homme asservi au péché.

Le péché est d’abord une puissance avant d’être un acte. Il est celui qui creuse le fossé entre l’être humain et Dieu. Il prend la forme du serpent dans le premier livre de la Bible, la Genèse quand celui-ci susurre « vous serez comme des Dieux ». (Genèse 3,5)

Prendre la place de Dieu, voici le péché auquel s’attaque fondamentalement le baptême. Par le baptême je me reconnais comme enfant de Dieu. Je m’éloigne de la tentation de la tour de Babel, de tous ces hommes qui souhaitaient seuls se faire un nom et qui retombaient sans le savoir dans l’esclavage quand ils exclamaient « Briquettons des briques », (Genèse 11,3) ce qui résonne si fortement avec les briques réalisées par les hébreux lors de leur esclavage en Egypte. Je m’éloigne de la tentation de me faire un nom par moi-même c’est-à-dire de refuser que je suis avant tout un être de relation comme le montre le deuxième récit de création de l’être humain dans la Genèse.

Par le baptême j’accepte qu’un autre me donne un nom, qu’un autre me fasse ex/ister, m’appelle en dehors de moi-même, de mon petit confort, de ma vie étriquée. Le baptême est ce qui me rend disponible à l’autre, ce qui me fait prendre place sur un pied d’égalité dans une communauté, parmi mes frères et sœurs en Christ. Je prends alors ma place portée par une verticalité, ma relation à Dieu le Père à travers le Christ, et par une horizontalité, cette famille spirituelle qui me soutiendra et me portera dans sa prière.

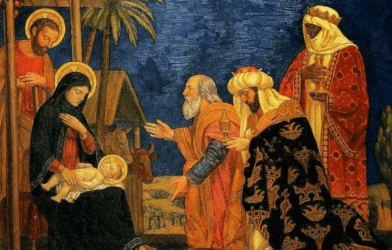

Cette croix que dessine le baptême, faisant se rencontrer verticalité et horizontalité est vraie tant pour l’adulte qui confesse sa foi avant de recevoir son baptême que pour l’enfant voire le nourrisson qui le reçoit passivement. Cette Croix renvoie à la Croix du Vendredi Saint qui ne peut être séparée du dimanche de Résurrection. Le centurion de Marc ne s’y trompe pas lui qui, à la Croix, reconnaît dans le Crucifié le Fils de Dieu. La puissance de résurrection se trouve en effet déjà à la Croix quand Jésus Christ se dépouille de tout pour n’être qu’amour.

C’est pour cela que la mort dans laquelle le croyant entre lors du baptême (Romains 6,3-4) est une bonne nouvelle. Elle est mort à soi comme dépouillement, comme don de soi, comme ouverture d’un espace de rencontre possible et de reconnaissance mutuelle entre Dieu et moi. Elle est le signe, comme pour la graine qui tombe à terre que quelque chose d’autre de plus beau, de plus fécond, de plus porteur va naître et croître. En ce sens le baptême a une seule utilité : celle de permettre de déployer toutes les potentialités de mon être, en m’ancrant dans la vie éternelle. Ce n’est pas un rite magique, mais bien préparé par une immersion préalable dans les Ecritures, le baptême peut être ce moment de conversion des cœurs où la vie du croyant s’ouvre pleinement à cet Amour qui le dépasse, et à cette bénédiction divine en Christ qui l’a toujours accompagné.

Pasteure Helena VICARIO