À regarder le théâtre pathétique de la vie politique française, j’ai eu envie de vous parler de corruption. Pas seulement de ces affaires judiciaires qui s’accumulent — à tel point qu’on ne sait plus quel élu n’a pas son nom traîné devant les tribunaux. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est une classe politique incapable d’écouter, enfermée dans ses certitudes, qui refuse tout compromis. Et ce refus obstiné de toute ouverture conduit notre pays au bord du gouffre… un gouffre qui porte un nom : l’extrême droite, la victoire du chacun pour soi.

On aimerait croire que la faute n’appartient qu’à eux, là-haut. Mais soyons lucides : les responsables politiques sont souvent le miroir du peuple qui les élit. Machiavel l’avait déjà vu : les dirigeants corrompus ne tombent pas du ciel — un peuple corrompu les élit et les tolère. À chaque scrutin, chacun vote d’abord pour soi.

Mais pourquoi la main se referme-t-elle ? Par peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être reconnu, peur que personne ne veille sur nous si nous lâchons prise. Cette peur, vieille comme le monde, nous pousse à verrouiller, à défendre, à accumuler. La Bible en parle dès le désert : le peuple libéré d’Égypte regrette les marmites de viande plutôt que d’oser la manne. Mieux vaut l’esclavage rassurant que la liberté risquée. Et c’est là que tout bascule : quand nous cessons de voir que la vie est donnée. Quand le monde n’est plus reçu comme un don, il devient un butin à protéger. Et la corruption s’installe.

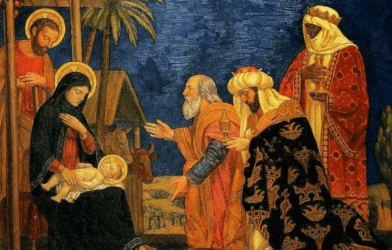

Mais il existe une autre manière de vivre — l’exact contraire de cette crispation. Là où la peur enferme, la gratitude ouvre. Elle n’est pas un réflexe de politesse, mais une manière de regarder la vie autrement. Ce que j’ai m’est donné. Luc raconte l’histoire de dix lépreux guéris par Jésus : un seul revient pour dire merci. Pourquoi lui ? Parce qu’il ne s’arrête pas au cadeau — il remonte jusqu’à celui qui donne. Dans ce geste de retour, le lépreux découvre que le don et le donateur ne font qu’un. En Jésus, celui qui donne se donne : la gratitude devient alors participation au mouvement même du Fils, qui reçoit tout du Père pour le remettre au monde. Là est le secret : recevoir, reconnaître, partager. Recevoir ce qui m’est donné. Reconnaître que c’est un cadeau, et en reconnaître la Source. Puis le laisser circuler.

Ce mouvement est l’antidote exact de la corruption. Il déverrouille la main, il décentre le moi, il rouvre la relation. Et il transforme aussi la vie publique. On parle souvent d’« intérêt général ». Mais l’intérêt général, c’est un calcul : on additionne des intérêts particuliers, on fait la moyenne, et on tranche. Il y a des gagnants et des perdants. Le bien commun, lui, relève d’une autre logique. Il est de la nature de la lumière : plus elle se partage, plus elle éclaire. Or qu’est-ce qui nous empêche de chercher le bien commun ? Toujours la crainte de perdre notre part. La gratitude, elle, desserre cette angoisse. Elle rend possible le passage d’une société de calcul à une société de reconnaissance. Elle permet de croire qu’il y a assez de lumière pour tous.

Mais la gratitude ne se décrète pas, elle s’exerce. Recevoir, d’abord : ouvrir les yeux sur ce qui est là — l’air, l’eau, la paix, la solidarité, la santé, les liens. Reconnaître, ensuite : comprendre que rien de tout cela ne va de soi, que tout est fruit d’une solidarité humaine, et d’une grâce plus profonde encore. Remonter, alors, vers la Source : voir derrière chaque bien les visages de celles et ceux qui l’ont rendu possible… et, plus loin encore, la main de ce Dieu qui se donne lui-même. Partager, enfin : laisser le don circuler, faire de la possession une responsabilité, et de la réussite un service.

Alors la gratitude devient force de libération. Elle rend la confiance possible. Elle nous met sur un chemin qui transforme l’inquiétude en espérance. Il ne s’agit pas de dire la peur c’est mal, la gratitude c’est mieux. Il s’agit d’apprendre à accompagner nos craintes par la gratitude de ce que nous avons déjà et qui est là. Alors, petit à petit, pas à pas, l’angoisse peut se diluer, se transformer et ne plus nous submerger.

Et ce mouvement s’élargit, comme des cercles concentriques.

D’abord dans l’Église : le synode n’est pas une addition d’intérêts locaux, mais une école du bien commun. Il nous apprend à chercher non ce qui sauve ma paroisse, mais ce qui fait grandir le corps tout entier. Quand la gratitude inspire nos décisions, nous cessons d’avoir cette angoisse de perdre ; nous découvrons que ce qui nous a été confié l’est aussi pour d’autres.

Puis dans la cité : être citoyen, ce n’est pas seulement revendiquer, c’est reconnaître. Reconnaître ce que nous avons reçu ensemble : l’éducation, la santé, la sécurité, la liberté. Alors voter, débattre, s’engager, devient un acte de gratitude — une manière de dire merci en travaillant au bien commun.

Et enfin dans le monde : les biens essentiels — la paix, le climat, la vérité, la santé, la beauté du vivant — ne peuvent être possédés ni défendus seuls. La gratitude pour la Terre conduit à la sobriété ; la gratitude pour la paix conduit à la vigilance ; la gratitude pour la vie conduit à la fraternité. Elle fait de nous non des propriétaires inquiets, mais des intendants confiants.

Alors, tout commence par un merci. Et on a raison d’apprendre ce réflexe à nos enfants.

La corruption commence quand la main se referme. La gratitude la rouvre. Nommer ce que j’ai reçu. Dire merci. Laisser ce merci devenir partage. Ce n’est pas naïf. C’est un acte de résistance spirituelle — résister à la crainte, au cynisme, à la comparaison. Choisir de croire que ce monde, malgré tout, reste traversé de dons.

Et nous, demain matin au réveil, par quoi commencerons-nous : par l’inventaire de nos manques ou par la reconnaissance de ce qui est déjà là ? Cette question vaut pour chacun dans sa chambre, mais elle vaut aussi pour nos paroisses, nos conseils, nos familles : savons-nous encore dire merci pour ce qui nous a été confié, ou ne savons-nous que défendre ce que nous croyons posséder ? Si nous réapprenons la gratitude, alors peut-être la lumière dont nous parlions brillera un peu plus fort — non seulement pour nous, mais pour tous.

Pasteur Samuel AMEDRO